第16回:ちょっと怖い!? 日本でも有名な中華英雄にまつわる風習あれこれ

文:中国エトセトラ編集部

1:「酉陽雑俎」

(撰:段成式 訳注:今村与志雄/平凡社) 1470円(税込) 唐代後期に編纂された怪異随筆集。

※電子書籍として発売中

2:「中国怪談」

(角川ホラー文庫/角川グループパブリッシング) 540円(税込)

芥川龍之介や中島敦にも影響を与えたという伝奇などが収録された怪談傑作選

3:「中国怪談奇談集」

(著:多久弘一/里文出版)1470円(税込)

晋・宋・清代から伝わる怪談、奇談を集めた怪異譚

4:政治家として、呉の強化に尽力した伍子胥。ドラマでも貫禄のある風体だ

5:策を練る伍子胥。だが頭が良すぎたことが災いし、謀反の嫌疑をかけられる事に

6:伍子胥に死を命じる呉王・夫差。だがその判断が、やがて国を滅亡に追い込むことに

7:伍子胥、夫差らが登場するドラマ作品『復讐の春秋―臥薪嘗胆ー』

中国の歴史には、さまざまな英雄たちが活躍する武勇伝が星の数ほどあります。そしてそれと同じくらい、非業の死を遂げた英雄たちによる怨念話もあり、「恨みを抱え無念の死を遂げた者は、怨霊となって生者を祟る」という信仰は、今でも中国に根強く残っているそうです。その中には、中華歴史ドラマ列伝の登場人物に縁のあるエピソードもあり、彼らを鎮めるために行われた供養の風習の中には、日本にも伝わっているものもかなりあるようです。そこで今回は、ドラマ作品に縁のある英雄や「三国志」の人気武将・関羽にまつわる怪談話をお伝えしながら、彼らを祀る風習が伝来後、どういう形で現代に至っているのかも踏まえてご紹介していきたいと思います。

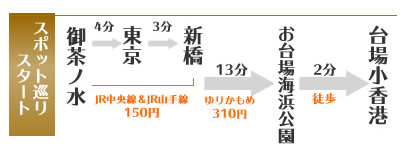

◇お盆の"供養物の川流し"は、死を賜った名参謀が起源?

伍子胥(ごししょ) ... ???~紀元前484年

『復讐の春秋―臥薪嘗胆ー』に主要人物として登場する伍子胥は、呉王・闔閭(こうりょ)やその息子である夫差(ふさ)に仕えた春秋時代の政治家です。「死屍に鞭打つ」の語源になるほど苛烈な性格で、知略の限りを尽くして呉の国力強化に努めたものの、対外政策に関する考え方の相違から、次第に夫差との折り合いが悪くなっていきます。さらに敵国・越の謀略や、出世を妬む者の諌言によって追い詰められた彼は、ついに自害を強いられてしまいます。その死に際に放った恨みの言葉が、さらに夫差の逆鱗に触れたようで、伍子胥の遺体は皮袋に詰められ長江に投げ捨てられてしまいます。それ以降、長江では洪水がたびたび起こるようになり、人々の生活を圧迫するようになったとか。これを伍子胥の祟りだと畏れた人々は、長江の流域に祠を立て、川に供養物を流すことで、その怨念を鎮めたそうです。それが日本にも伝わり、お盆に供養物を川で流す風習が出来たのだと言われています。

◇"端午の節句"の由来となった、中国版・菅原道真

屈原(くつげん) ... 紀元前343年~紀元前278年

『大秦帝国』で描かれる時代と、ほぼ同時期に当たる戦国時代後期。楚の国に仕えていた政治家の屈原は、改革の成功により圧倒的な軍事力を誇るようになった秦に対抗するべく、数々の策を王に提案します。しかし、それらが聞き入れられることはなく、秦の政治家・張儀(ちょうぎ)の謀略もあって、楚は徐々に国力を失っていきます。その後も幾度となく対抗策を打ち出すものの採用されることはなく、すっかり意欲をなくした彼は江南の地へと左遷されてしまいます。その地で屈原は、世を憂いながらひっそりと暮らしていましたが、楚の首都が攻め滅ぼされたとの知らせを聞くと、いよいよ絶望してしまい、汨羅江(べきらこう)に身を投げて入水自殺を遂げてしまうのでした。「才気に溢れながらも左遷され、無念のうちに没するという経緯は、日本における菅原道真のイメージと重なるところが多く、彼も道真と同様、怨霊となって数々の天変地異を引き起こしたと言われています。その霊を鎮めるべく、毎年、屈原の命日である5月5日には笹の葉で包んだ米の飯を川に投げ込む風習が出来たそうで、これが日本に伝わり"端午の節句"という形で全国に広まったそうです。ちなみに、このとき川に投げ込まれた"笹の葉で包んだ米の飯"が、ちまきの起源であるとも言われています。◇中華街でおなじみの関羽も、神様になるまでは怖~い怨霊だった

関羽(かんう) ... ???~219年

「三国志」屈指の人気武将であり、商売の神様"関聖帝君"として日本でも知られている関羽。そんな彼も、現在のように関帝廟に祀られ神格化されるまでには、怪談めいたエピソードが数多くあったようです。後漢末期、劉備と義兄弟の契りを交わし東奔西走の活躍ぶりを見せていた関羽は、その存在を危険視する孫権・曹操の連合軍に攻め込まれ、あえなく殺されてしまいます。しかし小説版である「三国志演義」では、ここから関羽の凄まじい復讐劇が始まります。まずは計略を駆使して関羽を死に追いやった武将・呂蒙(りょもう)にとり憑き、全身から血を吹き出させて殺してしまいます。続いて、直接殺害に加わった呂蒙の部下たちも同様の方法で次々と呪い殺してゆき、孫権軍を震え上がらせます。その翌年になると、今度は曹操の枕元に毎晩現れるようになり、彼も呪いで殺してしまったとか。こうして自分を死に至らしめた者たちを葬り去った関羽は、旧知の仲である僧のもとに現れ、自らを祀る廟を建ててもらうことでようやく成仏したと言われています。実際のところ、関羽の人気は当時からすでに高く、民衆の間では"忠臣・武人の鑑"として崇められていたそうです。それが北宋時代に入って道教と結びつくことで神格化され、さらに時代が下ると共に"神"としての地位も向上してゆき、いつしか現在の"関聖帝君"として祀られるようになったそうです。

※関羽の義弟・張飛にも怪談話が...!?

関羽と同じく「三国志」の人気武将である張飛。彼もまた、部下の裏切りによって非業の死を遂げた人物であり、その死後に亡霊となって現れたという逸話が残されています。しかし彼に関しては笑い話の類が多く、明末期に編纂された「笑府(しょうふ)」という書物には「自分の亡骸を供養してくれた男のもとに、張飛が霊となって夜伽のためにやってくる」というエピソードも収録されています。ちなみに日本には、この話を題材にした「野ざらし」という落語もあるそうです。

上記の「笑府」は笑い話ばかりを集めた書物でしたが、この他にも中国には、古来より伝わる神仙や幽霊、妖怪などについて記された怪異譚が数多くあるようです。いくつか例を挙げると、唐代に編纂された「酉陽雑俎(ゆうようざっそ)」や、清の時代の書物「聊齋志異(りょうさいしい)」がそれに当てはまります。また、それらの文献に載っている怪談話の中には『チャイニーズ・ゴースト・ストーリー』や『霊幻道士』シリーズとして、映画化されている作品もあるようです。ちなみに「酉陽雑俎」は現在、翻訳され日本でも読めるようになっているので、古代中国の人々が震え上がった怪談話の数々を、ご家庭でも堪能されてみてはいかがでしょう。また、こうやってさまざまな角度から中国の歴史に触れていくことで、中華歴史ドラマももっと楽しむことが出来るのではないでしょうか。